☆先頭に戻る

〇 東京マラソン

抽選に当たり2回目の東京マラソンを走ってきました、コロナ騒動から中断していた7年ぶりのフルマラソンです。若くないので怪我だけはしないようにしました。走るのは苦ではないのですがダイエットは非常に苦痛で半年で10kg減量です、ずいぶん太ってしまったものです…

靴もHOKAやBLOOKSなどが流行ってますが、あえてアシックスのゲルカヤノに戻しました、速く走れる靴ではありませんがとても体にダメージの少ない靴だと思います、オジさん用の靴ですね、本当にボランティアの方に感謝申し上げます。

令和6年3月8日

〇 松林図屏風

1年に1度は見に行きたくなる絵があります、この松林図屏風です。これが東京にあるから私は東京に住んでいるのかもしれません。

18歳の時に自分の住む街を決める時に東博に行ってみて火焔式土器や備前長船の刀、不思議な壺、不思議な工芸品を見てこの街に住むと面白そうなことが起こるかもしれないなと思ったものでした、今でも東博は年に3回以上は通っています。

この作品は長谷川等伯の作品の中でも異色の作品ですが何を思って書いたのでしょうか?悲しみか祈りか救いか?静かで恐ろしい絵です。(写真は3年くらい前のものです)

令和6年1月3日

〇 R5年富士山

富士山に登ってきました、数えてみたら5回目です。仕事帰りに徹夜で登りました(おすすめはできませんが)、この日は朝日はあまりきれいには見えませんでしたが、下りで駿河湾がきれいに見えて清々しい気持ちで下山することができました。本格的な山登りをする方は富士登山をあまり評価しない人が多い気がしますが私は富士山大好きです。頂上では高度があるのでフラフラしてブロッケン現象に遭遇すると本当にあの世かこの世か分からなくなります。ちなみに5回とも静岡側から登っているので今度は山梨側から登ってみたいのですが、静岡側からの方がいろいろな面で登りやすいんですよね。

令和5年8月29日

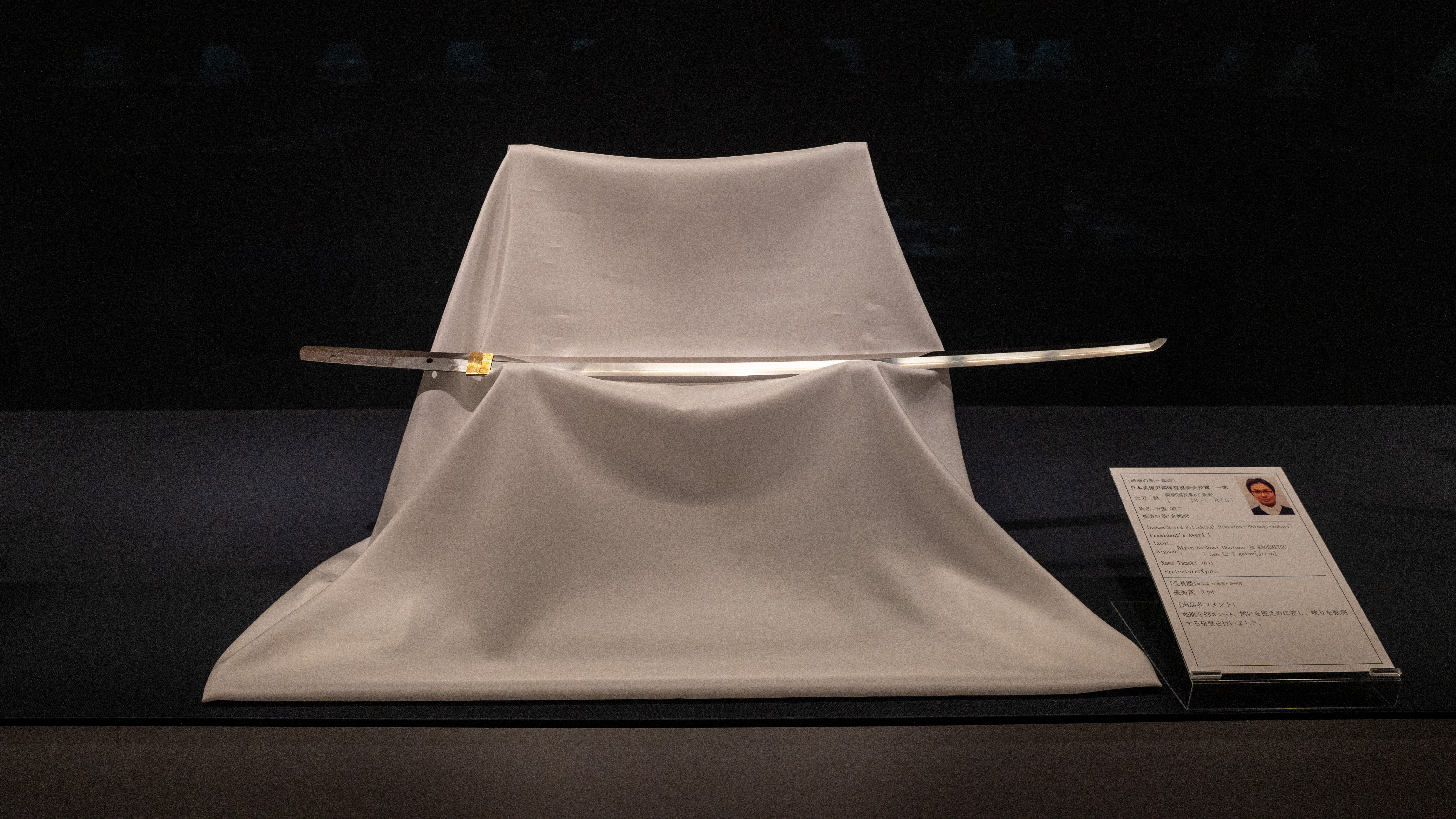

〇 景光

ある展覧会で見かけた景光の太刀、細身で静かな刃文に見えるが映りと相まって静かながらも猛々しい精神性を感じた。長光、正恒、友成、正宗、江義弘、鎌倉時代のものにそういう精神性を感じるのはなぜだろう? 今は半蔵門にある伝運慶作の大日如来坐像にもコスモ(宇宙)を感じた、この時代の芸術の創作には現在では失われてしまった「こころ」の部分があったのだろうか? 文字には残らない時代を映す鉄の芸術だと思う。

令和5年8月29日

〇 ある日、太平洋の旭日

若いころ会社の研修で茨城の施設に缶詰となり、朝ジョギングをしに海に出ると太平洋から朝日が昇り、そのあまりの美しさに涙が流れました、「これが本当の朝日なのだ!」と思ったものです。私も海の近くで育ったのですが、大阪湾ではこのような景色はありませんでした。それからはよく夜中に出発し九十九里浜までバイクや車で朝日を見に行きます、「永遠=太陽と番った海」とは天才詩人の言葉だと思います、狂おしいほどのこの瞬間の美しさ。

令和5年4月29日

〇 月待供養画像板碑

北区で石碑の写真を撮っている人に石碑の種類を聞いたところ非常に話が面白く、仕事場の近くのこの室町時代の石碑(板碑)を教えてもらい、後日見に行ったところ草が茫々と生えていて、かき分けると阿弥陀如来が刻まれた石碑が現われました。

なんでも月待信仰といって月を見てお経をとなるえる等の信仰で結ばれた人々が設置したものだそうです。500年以上前の板碑が普通にのこっているのが本当に素晴らしいと思います。

月と太陽が上部に描かれているのがデザインとしても面白く、その北区で出会った方のお名前を聞いておけばよかったと深く後悔しています、歴史も美術品も京都や博物館だけにあるものではないと思いました。

また会って話しがしたいです。

(東京都葛飾区)

令和5年2月2日

〇 ニホンカモシカ

山を登っていると、不思議な出会いがあるものです。昔は「幻の動物」とも言われていましたが、近年では日本の人口が減少する一方で、ニホンカモシカの数は増えています。あまり人間を怖がらないのか、登山道で至近距離からじっとこちらを見つめていることが多いように感じます。

増えすぎることで、シカのように人間との共存に支障が生じないことを願うばかりです。(浅間山登山中に撮影)

令和4年12月31日

〇 穂高岳

穂高岳という山をご存じでしょうか? 穂高岳は北アルプスに位置する、日本を代表する山です。私は昔から一度登ってみたいと思っていましたが、なかなか機会に恵まれず、長い間実現できずにいました。そんな中、職場のY氏とK氏が誘ってくれたおかげで、ついに登る機会を得ることができました。(残念ながらK氏は直前で来られなくなってしまいましたが。)

当日は天候にも恵まれ、前穂高岳、奥穂高岳、涸沢、そして北穂高岳を縦走するという素晴らしい山行を経験しました。その景色の美しさや、北アルプスの岩山が放つ力強いエネルギーに圧倒され、心から「もうこれで死んでもいい」と思えるほど感動しました。夢がかなうというのは、本当に素晴らしいことだと改めて感じました。。

令和4年8月2日

〇 蓼科山

蓼科山に登りました。冬山は恐ろしいですが、美しいものですね!

これまでにさまざまな山を登ってきましたが、八ヶ岳は訪れるたびに新たな発見があります。赤岳に登り、眼下を見下ろしたとき、糸魚川・静岡構造線がはっきりと見えました。「これが西日本と東日本を分ける断層なんだ」と、職場の友人Y氏に熱く語ってみたのですが、彼はあまり興味がないようで、ひたすら北アルプスを眺めていました。

長い歴史で山がそこにあることにはきっと意味があるのでしょうが、そんなことを考えなくても、美しいものは美しい。また訪れたい山です。

令和4年3月8日

〇 ピタゴラス柴又学派

たまに「ピタゴラス柴又学派とは何ですか?」と聞かれることがあります。こんなニッチな音楽でも興味を持って応援してくれる方がいるのはありがたいことです。最初は新小岩で会合のようなものを開いていましたが、最近は柴又で川魚料理を食べ、草団子をごちそうすることが続いたため、このような名前になりました。

ピタゴラスという人物は実在したかどうかも定かではありませんが、彼の学派は「世の根源(アルケー)は数であり、天球は精妙な音楽を奏でている」と考えていたといいます。私はこの考えが好きなので、勝手に自分を“ピタゴラスの徒”だと思っているようです。

もし興味があれば、メールでもください。ちなみに、ピタゴラス学派の人々はソラマメを食べなかったそうです、不思議ですよね。

令和3年8月29日

〇 日記について

これまでは某掲示板にて、日々感じたことなどを綴っていましたが、さまざまな問題が発生したため、ホームページに移行することにしました。

ホームページは、Dreamweaverを使って、たどたどしいHTMLとCSSで作成しています。ただ、年齢のせいか最近は技術の進歩についていくのが難しくなってきており、手軽で見栄えもよいWordPressへの移行を検討中です。

掲示板の内容は、荒らしによって削除されてしまい、ここには最低限の記憶をもとに再構成した内容のみを掲載しています…。

コメントをくださった皆さま、本当に申し訳ありませんでした。

令和5年