過去の投稿 3 2 1

〇 古今亭志ん朝

2時間を超えるジョギングのときには、よく落語を聞いています。昔は上方落語が好きだったのですが、関東での暮らしも30年以上になったからでしょうか、最近は江戸落語を好んで聞くようになりました。なかでも古今亭志ん朝をよく聞いています。この方の落語は誰が聞いてもわかる上手さで、いつも楽しい気持ちにさせてくれます。

今日聞いたのは「真景累ヶ淵 豊志賀」。物語を聞きながら、昔のバイト先の先輩のことを思い出しました。年上の彼女との関係がこじれ、傷害、警察、裁判と、ずいぶんとドロドロした状況に陥り、焦燥していた姿が重なったのです。

あの先輩も、今は何をしているのでしょうか。

令和8年2月16日

〇 石田徹也

静岡県立美術館へ石田徹也さんの絵を見に行き、彼の代表作に久しぶりに出会うことができました。2005年に亡くなった画家ですが、私は彼の死を知ったとき、決して他人事には思えませんでした。

石田さんの絵を見ると、就職氷河期の最も冷たかった時代を思い出します。パワハラ、サービス残業、派遣切り、失業――そうした冷たい事象が洪水のように街にあふれていた時代だった気がします。私自身も一人暮らしでお金がなく、拾った粗大ごみをヤフオクで売り、生活の足しにしていたことがありました。

ぜひ皆さまにも、一度彼の絵を見ていただきたいです。少しでも、彼が生きた時代や、彼の気持ちを感じ取ってもらえたらうれしく思います。

令和8年1月23日

〇 慶春

明けまして、おめでとうございます。

関西の実家に帰った際、アベノハルカスに登り「大阪から見える山」を見てきました。大阪版を作ってほしいという声もあり、よい写真が撮れれば作成しようかと思っていたのですが、少し雲が多く、またの機会となりました。東京よりも山が近く、360度見ごたえがあるので、いつか作れたらと思っています。

2日は恒例の東京国立博物館へ行き、松林図屏風を見てきました。何度見てもすばらしいものです。これがここにあるから、私は東京に住んでいるのかもしれません。

音楽は相変わらず外国の方ばかりに聴いていただいており、感謝ばかりです。本年は、日本の方にも興味を持っていただけるよう、がんばります。

(30分前に並び、誰もいない部屋で松林図屏風を見ることができました。)

令和8年1月2日

〇 プレートテクトニクス

実家に帰ったついでに、能登の地震で隆起した漁港を見てきました。ぜひ自分の目で見たかった事象です。

たった1分の地震で、4メートルも地面が隆起したといいます。漁港では海底がすべて露出し、もはやただのコンクリートの囲いのようになっていました。

一瞬でこれほど隆起することは珍しく、私が生きている間に目にするとは思ってもいませんでした。日本列島の成り立ちや、ほとんどの山々もこの働きによるものなのでしょうが、ここまで一瞬にして起こるとは……。

これらは、プレートテクトニクスの莫大なエネルギーを実感できる、分かりやすい例だと思います。この荒々しい大地に住むということの備えと、もしもの時の社会的保障は必要なことです。

令和7年12月29日

〇 生命力

最近、東京の地下の駅では地下水位の上昇のため、あちこちで水がしみ出し、係員の方々が苦労している様子をよく目にします。

そこには苔が生えていたり、植物の葉が顔を出していたりして、その生命力には驚かされます。少ないLED照明に、いったいどれほどのエネルギーがあるのでしょうか?フィルム時代から写真を撮っている方なら分かると思いますが、太陽光のエネルギーと比べると、1/100以下ではないかと思います。

それとも、水があり無風で温度も一定なため、意外と居心地がいいのでしょうか?

過酷とも思える場所で、淡々と生きる姿に、生命の本質を見せられている気がします。……。

(西日暮里駅の薄暗い地下)

令和7年12月15日

〇 石田徹也さん

2000年ころの私は「テレホーダイ」を使って、深夜のインターネットで情報を集めたり、交換したりしていました。その時期に石田さんの2枚の絵画を目にし、「この作者に会ってみたい」と強く思いました。しかし会うことはできず、時が流れて2005年に亡くなったことを知りました。 石田さんは私より3つ年上で、同じ就職氷河期ど真ん中の世代です。当時は気づきませんでしたが、どの作品も、あの厳しい時代の悲しい涙の結晶のような絵画です、純粋な人は生きにくい時代でした。

もしあの時代を生き抜けていたら、巨匠として、この令和の時代を冷静に見つめた絵を、あの透き通るようなアクリル絵の具で描いていたのではないかと思っています。 今年で亡くなって20年となり、来年は静岡県立美術館で代表作が展示されます。どうか石田さんが生きた時代や空気を感じ、石田さんの記憶を分かち合う仲間が増えればと思っています。

(写真は過去のVOCA展の石田さんの受賞作の展示)

令和7年11月21日

〇 日光白根山

本日の朝、私が住んでいる葛飾区のマンションから白根山(日光)がよく見えました。この時期になると、遠くの山々もよく見えるようになってきます。

白根山も雪をまとい、凛々しい姿をしていました。「白根」という名前も、きっとここからついたのでしょう。男体山と合わせて日光連山の存在感をあらためて感じさせます。徳川家康がここに東照宮を造ったのもよく分かります。今でも、真北から東京(江戸)を見張っているような気がしませんか?

都内からでも見る気があれば冬によく見えます!

(写真は500mm F6.3)

令和7年11月4日

〇 至仏山

同僚と尾瀬を歩き、至仏山に登ってきました。この時期の尾瀬は秋から冬への気配が濃く、どこかで紅葉を踏んだ悲しげな鹿の鳴き声が聞こえ、湿った美しい空気に満ちていました。

私は少しだけですが地質や岩石にも興味があるので、至仏山は昔から行ってみたかった山でした。蛇紋岩を見て、触り、踏んで山を登ることができましたが、そのおかげで派手に転倒して腕が少し痛いです。

蛇紋岩は滑りやすいことで有名なのです……。

ただ、山頂での天気は今ひとつで、あまり展望はよくありませんでしたが、秋の空気を強く感じることができた、よい山行でした。

(写真は尾瀬から見える燧ケ岳)

令和7年10月15日

〇 酒井抱一

数ある美術品の中で、いつも目が止まる作家がいます、酒井抱一です。彼の作品はいずれも端正で、日本美術の美しさの要素が結晶化したかのような「ハレ」と「さび」の絵は見事です。時代的には葛飾北斎とほぼ同時期に生き、筆を執った人ですが、絵の方向性は違えど北斎に劣らない芸術家だと私には思えます。 抱一は「江戸琳派」に分類されることが多いものの、その枠に収まらないくらいの光を放っている作家だと思います。

(東京国立博物館に行けば、彼の作品を見ることができることが多いです。)

令和7年10月7日

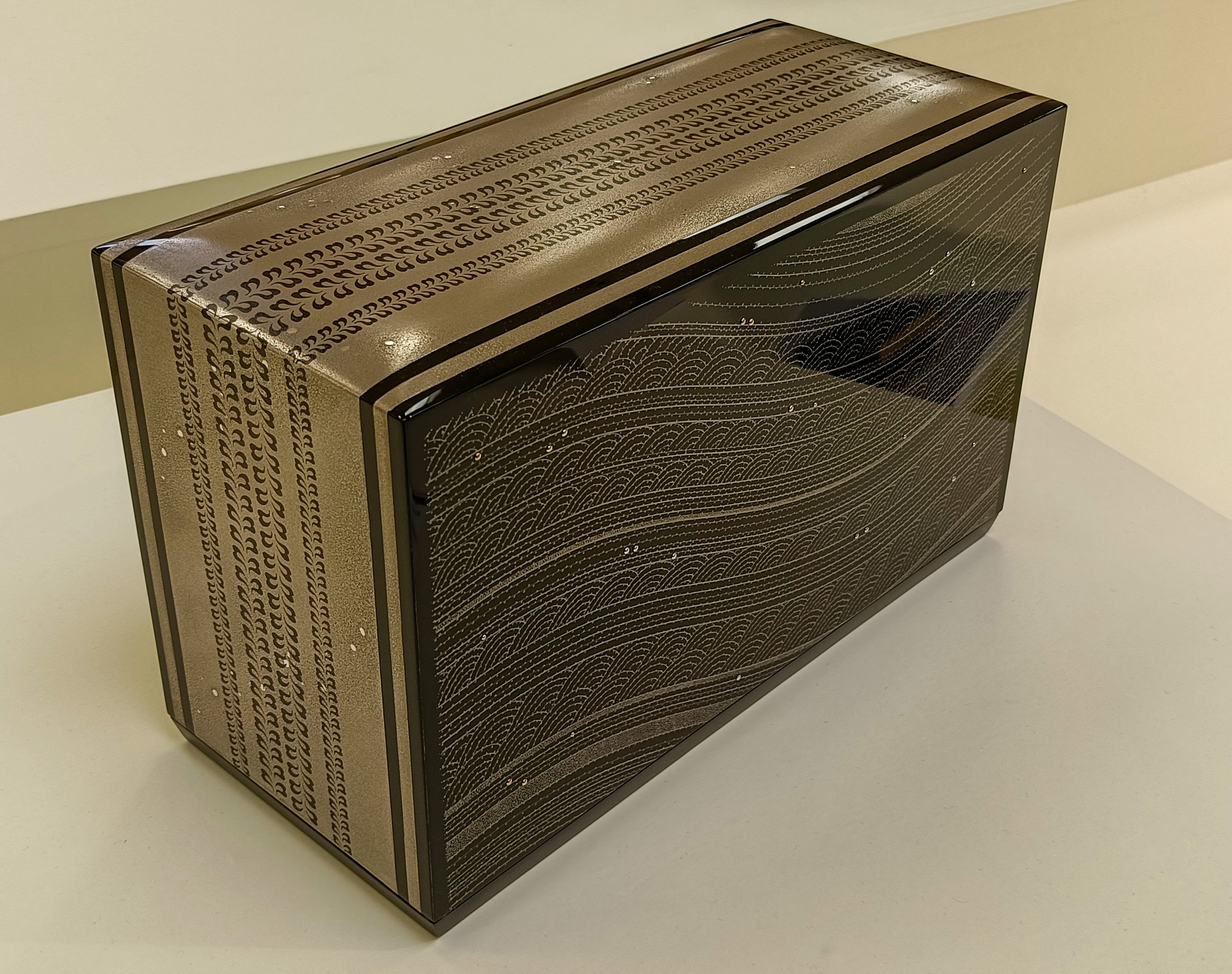

〇 箱

伝統工芸展に行くと、必ず目に入る漆の箱。

その箱を眺めていると、いつも欲しくなってしまう。

中に入れるのにふさわしい物を、自分は持っていないのに…

職人が技巧を凝らした精緻な漆芸作品は、わずかなゆるみもなく、完璧な仕上がりをしていて、螺鈿、沈金、蒔絵、本当に美しく硬く頑丈にできているのが分かる。

こんな職人が日本に数多くいることに、あらためて驚かされる。

漆芸はやはり能登の職人のものが多い、頑張ってほしいと思います。

令和7年9月9日

〇 豊穣

茨城へ、収穫前の稲穂の動画を撮影しに行ってきました。

朝露に濡れた稲穂は芳しい香りを放ち、今年はこの地域のお米は出来が良さそうです。

この2年間は、お米を作ることや価格の背景について、考えさせられることが多かったように思います。

私は神戸の港近くで育ったのですが、高校生のときに原付で淡河という地域を訪れ、黄金色に染まる田んぼの風景を目にしました。その時から、この風景と稲の香りが大好きです。

各地でも、豊かな実りがありますように。

令和7年9月1日

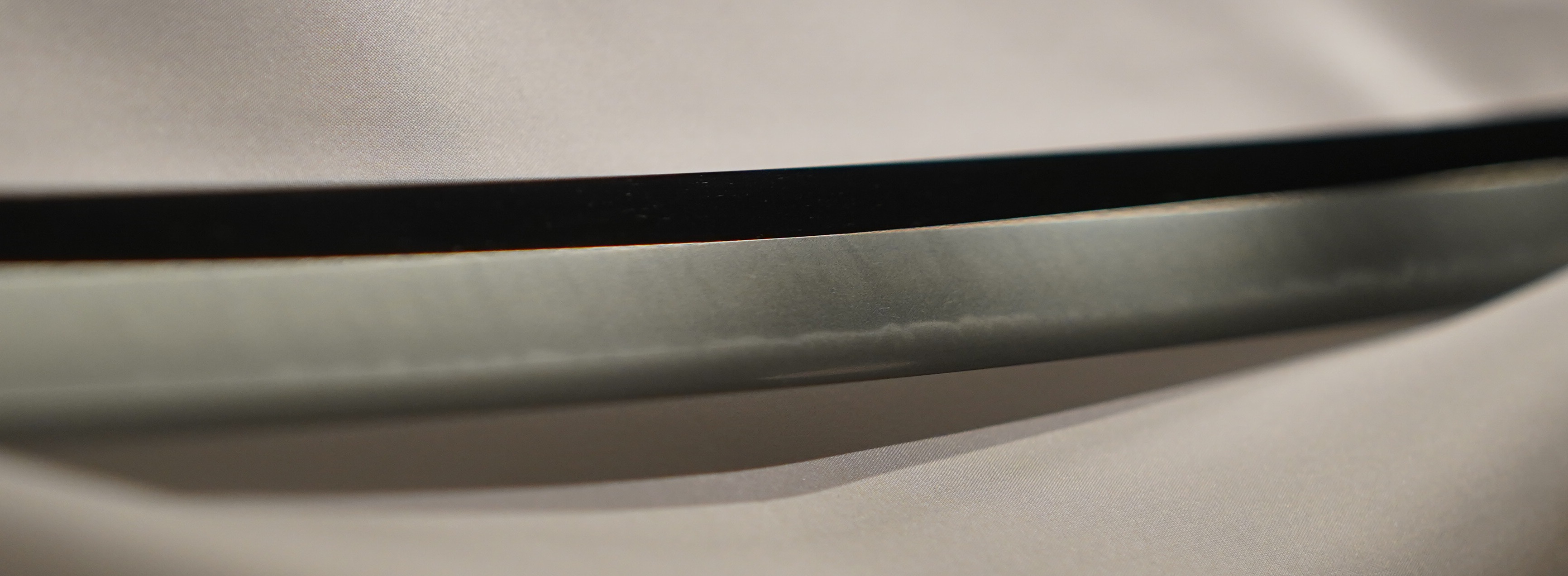

〇 映り

刀剣の世界では「現代の作家は、鎌倉期の作品を超えることはできない」と言われることがあります。 しかし本日、古刀で見られるような乱れ映りを、兵庫県の刀匠・高見國一による現代刀に見ることができました(うわさでは聞いてはいたのですが)。

しかも黒くも透き通るような地金に… 私の知らない間に新たな時代が始まっていたのでした。

景光へのオマージュでしょうか?静かで冷たい「氷」のような良い作品です。

令和7年8月22日

〇 富士山

今年もまた富士山に登ってきました。たぶん、これで7回目になると思います。

あまり共感してもらえないかもしれませんが、去年までは徹夜で登り、山頂で朝日を見ることが多かったです、、そんな富士登山を続けてきました。

しかし、最近はそうしたナイトハイク(弾丸登山)に対して世間の目が厳しくなってきたように感じます。 夜通し歩いて、朝日までに山頂へたどり着くあのドキドキ感が大好きだった私としては、とても残念です。

そんなわけで、今年は朝から登って昼には下山するという、いわゆる普通の登山になってしまいました。 日帰りであの山頂で見る朝日が拝めないのは、やはり少し寂しいですね…。 規制がもう少し緩和されることを願っています。

ちなみに今年は、山頂は傘のなかで悪天候でしたが、下山途中で快晴へ変わっていきました。

令和7年8月17日

〇 納涼図屏風

私の心を刺すような屏風です。

私は生きたいように生きてきた結果、家族を持つことなく過ごしてきました(後悔はありません)。

この絵に描かれているのは、英雄でも有名人でもない(と思う)、ただ家族で月を眺め、涼んでいるだけの姿です。

実に平和で、その情景に込められた作家の意図が痛いほど伝わってきます。

三人それぞれの表情が、たまらなく胸に迫ってくるのです。

高尚な仏画よりも、むしろ心に突き刺さる――そんな絵でした。

(ごく稀に東京国立博物館で展示されます)

令和7年8月15日

〇 秋草文壺不思議なこの壺、秋の情景がぎっしり刻まれている、なんだか非常に楽しそうな表現の壺です。

口にはトンボがいる、瓜がなっている、柳の枝とススキは風に揺れている、どこにでもある風景ですが、遠い過去のような、遠い場所のような?

私には陽気な作品に感じるのですが、これは骨壺だといいます、きっと家族は故人に合わせて作ったり、選んだりしたのでしょうか?

こんなに壺に秋を刻みまくった壺は見たことがありません、やっぱり面白い壺だと思います。

この壺で一つ分からない絵があるのです、直角の線が連なり左右対称に配置してある、吉祥文様だろうか?うーんなんだろう?死ぬまでに解明したい。

(この壺は比較的よく東博で展示されています。)

令和7年7月8日

〇 奔馬

高校時代、学校をサボって湊川駅で、新開地で買った古本を読んで過ごすことがよくありました。

三島由紀夫の『豊饒の海』の第二巻「奔馬」のラストシーン――

飯沼勲が「刀を腹へ突き立てた瞬間・・」その場面を読んだとき、心が震えた。

この短刀を見てその時を思い出した48才の白髪まじりのおっさん。

活字にドキドキした、高校生のあの頃。

(切先まで緊張感が張り詰めている、石田貞宗)

令和7年7月7日

〇 邪悪

あまりにも有名なこの土器。感じ方には個人差があるかもしれませんが、私には、その造形により強く「邪悪さ」が宿っているように感じます。

人間の心の暗黒面から呼び起こされるような、不穏な恐怖を感じさせる「装置」、そんな印象を受けます。

注目されがちな上部の形状に目を奪われがちですが、下部に刻まれた禍々しい模様はいったいなんだろう?醜くもあり、美しくもあり

「火焔型」という呼び名がついていますが、私には「邪悪」という言葉の方がしっくりきます。

これは、人間の表現の原点に近い場所から現れたものであり、人をひざまずかせる力を持つ最上の芸術作品だと思います。

(火焔型土器、東博でたまに出会えます)

令和7年7月5日

〇 熱量

今年3回目の東博。今日は久しぶりに中務正宗、火焔型土器、そして秋草文壺を見ることができ、

そのほかにもさまざまな作品と出会い、時間を忘れて見入ってしまいました。

私自身も、作品(ひどいものですが…)をつくる身として感じるのですが、

人が何かを真剣に制作すると、その人の美意識や性格、哲学などが作品に宿り、まるで作り手の一部が作品となってこちらに語りかけてくるようです。

縄文時代や鎌倉時代に作られたものであっても、そこに込められた熱量は決して冷めることなく、今もなお強く伝わってきます。

思わず火傷しそうになるくらいに――。

(写真は静かに燃え立つような大般若長光)

令和7年7月3日

〇 不東

実家に帰ったついでに、奈良の薬師寺に立ち寄りました。薬師寺には、あの三蔵法師・玄奘の塔があります。その前に立った瞬間、昔見たNHKの「シルクロード」を思い出しました。 玄奘がタクラマカン砂漠を越えた体験のひとつは『大唐西域記』にこう記されています。

「人は多く道に迷い、四方一面茫々として行く道無し。依って往来には人の遺骸を集めて道標となす。水草に乏しく熱風多し。風起こればたちまち病をなすに至る。時には歌声を聴き、時には人の泣き声を聞く。声に従って歩けば、たちまち道を失う。悪魔の成せるわざなり。」玄奘は、人の心を探究する法相宗を開いた高僧です。この文章は、単に砂漠を越える過酷さを記したものではなく、人生の苦境を象徴しているようにも感じられます。

誰の人生にも、タクラマカン砂漠を越えるような場面があるものでしょう、弱気になれば、実在しない誰かの悪口や惑わす声が聞こえてくることもあります――「悪魔のささやき」にご用心を。

令和7年6月3日