東京近郊から見える西の山

東京から見える西の山々をじっくり観察したことはありますか? 西の山々は、三つのプレートの活動が本州上でぶつかり、地面が押し上げられてできた「しわ」と溶岩の噴火の「吹き出物」のような地形なのです。

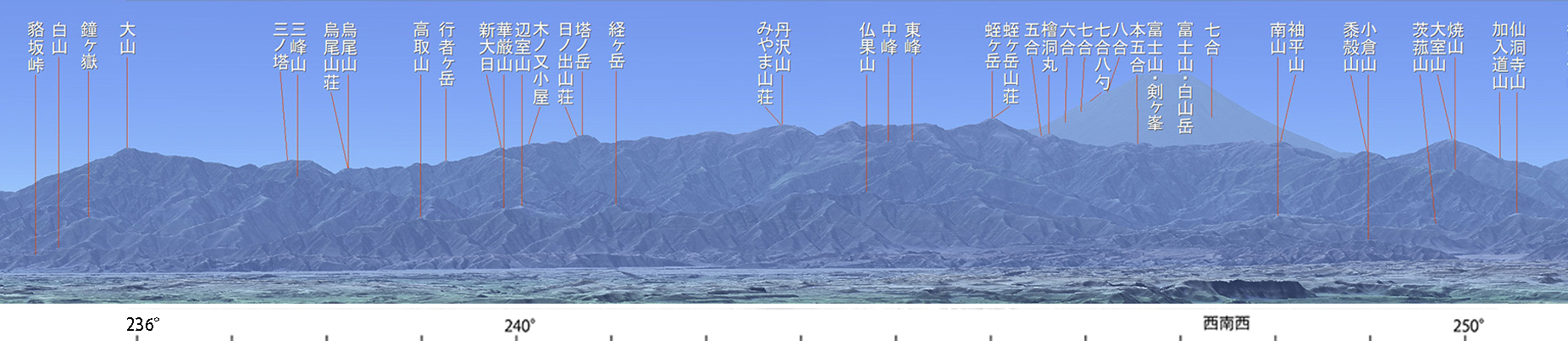

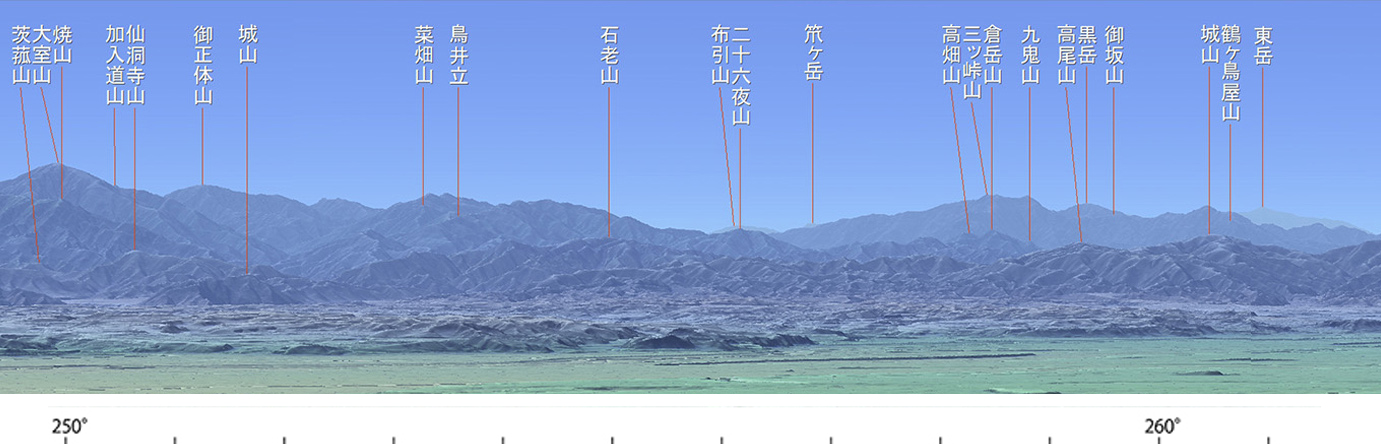

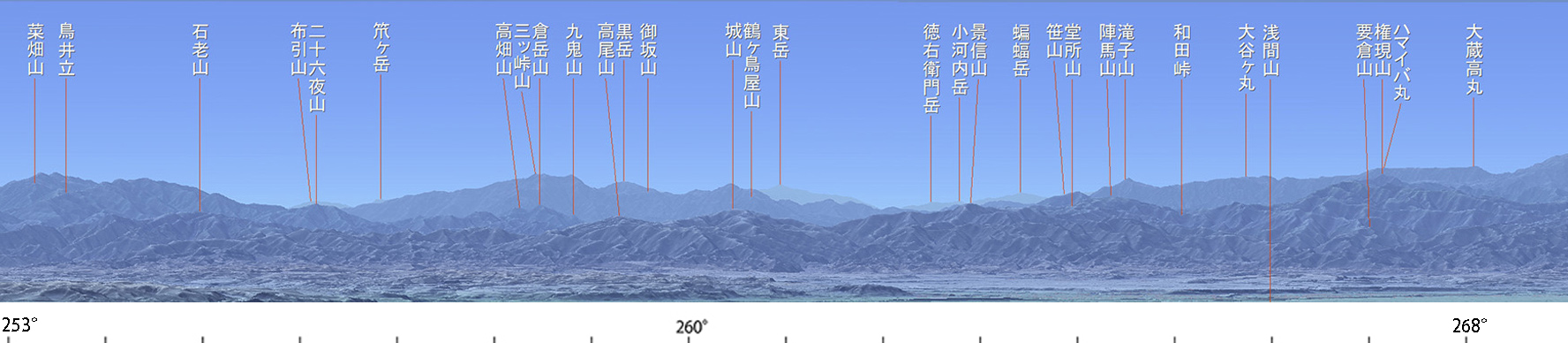

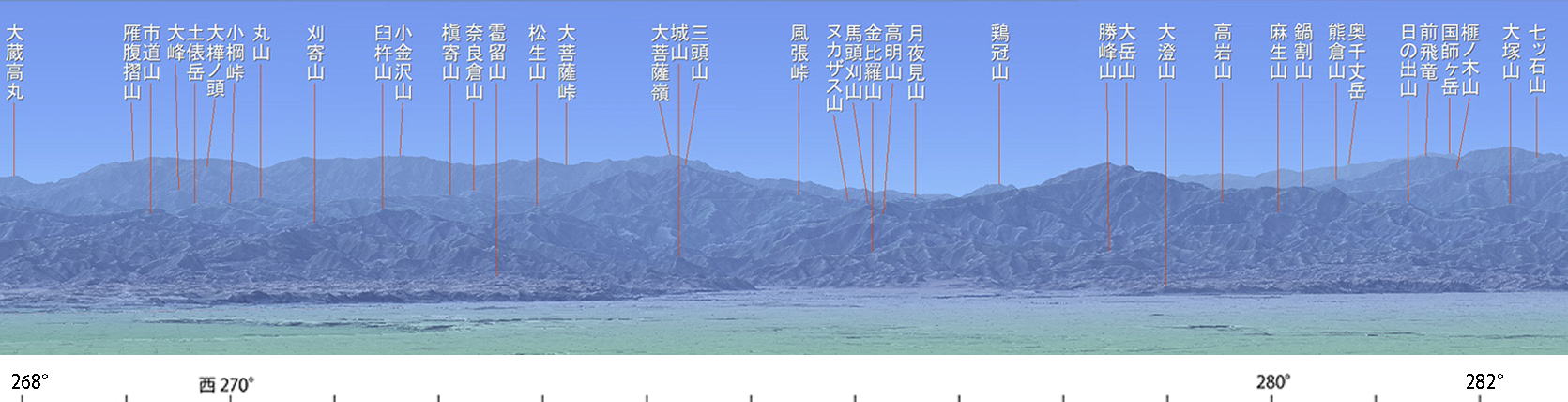

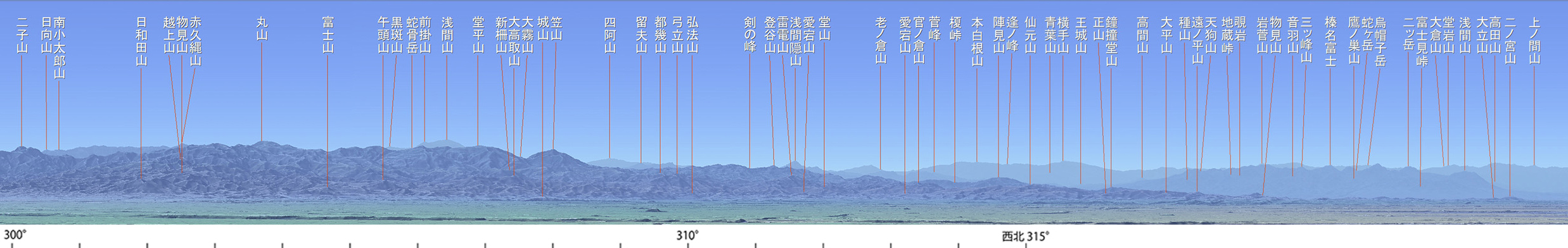

下の写真は、冬に東京都庁から撮影した西の山々を写したものですが、17mmの超広角レンズを使ってもその全景を収めることができませんでした。この写真には、駿河湾近くの箱根から群馬の榛名山までが写っています。まるで日本刀の刃文のように美しく見えませんか?

富士山の位置は観察する場所によって大きく変わりますが、それ以外の山々の並び方はあまり変わりません。また、東京では大気汚染が落ち着き、都市化による乾燥の影響もあって、ここ60年ほどの間では現在が最も山々を美しく観察できる時期と言えるでしょう。

(北の山はこちらから)

この山(箱根から榛名山まで)をパノラマで撮影した画像で見ていただくと…(画像だけのページ)

(ちなみに方位角は目安程度に考えてください、方位磁石だと「磁北と真北の問題」で北を指す針より真北は7度ほど東側にズレます、アプリのコンパスもそれほど精度はよくないようです)

これをカシミールというソフトで見てみると…(画像だけのページ)

だいたい下記の範囲をうつしています。

あまりにもワイドな画像で見にくいので画像をスライドさせています、1都4県の山が写っています。

ちなみに箱根の山、富士山、榛名山が火山で、他はプレートに乗って海から運ばれてきた山と隆起によって形成された山です。関東というのはこの壁のような西の山によって地域が分断されていて、西に行くには箱根を越えて三島に向かう東海道、小仏峠を越えて甲府に向かう甲州街道、大菩薩峠を越える青梅街道、信濃へは榛名山の南側を通り碓氷峠を抜ける中山道などの各峠を通る必要がありました(そのこともあり関東は坂東とも言われています)。そしてこの山の中には百名山に数えられる名峰の丹沢山、富士山、大菩薩嶺、両神山、雲取山などがあり、なおこの撮影日は空気も澄んで南アルプスの一部も見えています。

下記の分割した写真は大きさの関係上山の名前が小さすぎて見えにくくなってしまいました、拡大しやすいスマホなどのモバイルの方が見えやすいかもしれません、下記ではその山を南側から紹介します。

西に見える山 google Earth studio版(動画)1.2

□ 箱根 (神山 1438m)

下記の写真の中央部に見える、少しぼんやりした山々が箱根の山々です。写真では見えませんが、これらの山々は相模湾からそそり立っています。箱根は、火山の頂上部分が陥没してできたカルデラ地形で、見える山のほとんどは外輪山です。その中で最も標高が高いのが神山で、これはカルデラ中央に位置する火口丘です(下記の動画をご覧いただければ、なんとなくイメージがつかめると思います)。

ちなみに、かつての東海道を徒歩で旅する人々は、この箱根を越える必要がありました。現在でも国道1号線は箱根を越えるルートを通っています。一方、東名高速道路は箱根山の北側の谷を抜けて静岡に向かい、電車の東海道線や新幹線は南側の海沿いを通って静岡に向かっています。

東京から箱根の裏側まで(動画)

□ 丹沢山系 (蛭ヶ岳 1637m)

箱根の隣には大山がそびえ立ち、その立派な姿を見せています。江戸時代には「大山詣り」といい江戸の人口が100万人の時代に、年間20万人もの参拝者が登ったと言われています。現在ではケーブルカーを利用して途中まで登ることができ頂上まで登ると、乾燥した冬の時期には絶景を楽しむことができて、現在でも多くの人に親しまれています。

丹沢山系は、伊豆半島と同じく南の海で火山活動によって形成された地殻であると考えられています。この海洋性の火山は、プレートの移動によって日本列島に到達しましたが、地下に沈み込むことなく残り、現在でも隆起を続けています。

丹沢山系は沢が広く、キャンプ場なども多く点在しています。また、大山、三ノ塔、塔ノ岳、丹沢山、蛭ヶ岳といった展望の素晴らしい山々があり、登山者にとって人気のエリアです。

東京から丹沢の山々の裏側まで(動画)

□ 富士山 (3776m)

この日本一有名な山も東京近郊からはその姿の半分も見えていません、おそらく5号目か6合目より上しか見えてないのでしょう、北斎の江戸から見る富士はかなりデフォルメされたものです。東京近郊から見るとちょうど左側が静岡県、右側が山梨県となります、この活火山は積層火山といい、その特徴的な姿はあまりにも美しく、まさに日本を代表する山です、国の首都で、その国の一番高い山が簡単に見える国というのはあまりないのではないでしょうか?

東京から富士山の裏側まで(動画)

□ 道志山塊 (御正体山 1682m)

御正体山というすごく立派な山が見えると思います、頂上に展望施設なんかがあればものすごく眺望のよい山だと思うのですが、登ったことがある方に聞いたところ静かであまり人も少なくていい山だけども頂上からの眺望などはあまりよくないそうです、菜畑山ぐらいまでは丹沢山系とは別な扱いをされることも多い山々です。東京オリンピックの自転車のレースでは東京から道志山塊の横を抜けて(道志坂)、富士山へと向かうという超ハードなコースが設定され、坂を抜けトンネルをくぐり、そびえたつ富士を駆け上がりゴールというコースでした、なんとか開催でき本当によかったと思います。

ちなみに御正体とはかつてここにあった即身仏から名前が付いたとか……

東京から御正体山の裏側まで(動画)

□ 御坂山地 (三ッ垰山 1785m) 南アルプス(東岳 3141m)

少し奥の方に見えているのが御坂山地です、一番標高が高いのは黒岳ですがよく登られるのが三ッ峠山です、御坂山地は甲府と富士山麓との間を隔てるような山塊で眺望のよいことでも知られていて、ここから見る富士は端正な姿をしています。この写真で右奥に見える白い山塊は南アルプスの東岳(悪沢岳)で日本で6番目に高い山です、ただこの場所は同じ東京でも場所によって南アルプスの違う山が見えて世田谷のキャロットタワーからは塩見岳が見え、羽田空港からは北岳、間ノ岳、農鳥岳が見えます。

東京から三つ垰山の裏側まで(動画)

□ 秩父山地 1(高尾山 599m)

秩父山地は西に見える山のなかで一番多くの山々を構成している山地です、広大なので東京からは手前側の一部分しか見えません。東京からすぐ近くの高尾山なんかに登ったことがある方も多いと思いますが、実はそんなに高度は高くはなく、スカイツリーより低いくらいです。この写真の中央の高度が落ち込んでいる場所に甲州街道と中央高速道が抜けていきます、場所は高尾山と景信山のあいだくらいです。昔は小仏峠、今は小仏トンネルを抜けます、そしてこの向こうには甲府盆地があります。この景信山というのもすごく見晴らしがよい山です。

東京から高尾山の裏側まで(動画)

□ 秩父山地 2(大菩薩嶺 2057m 大岳山 1266m 奥千丈岳 2409m 国師ヵ岳 2592m)

ここからまた高度を上げていき漢字の読み方に苦労しそうですが雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま)という山があると思います、渡り鳥がその腹をするようにこの尾根を越えていったことから その名がついたといわれています。

そして屏風のような高い山の尾根が見えると思うのですが、これが大菩薩嶺です。この尾根の向こう側は甲府盆地です。途中に切れこんだ痩せ尾根があると思うのですがこれが大菩薩峠で、昔の甲府への旅は甲州街道か青梅街道で青梅街道はこの大菩薩峠を越えての旅でした、今の青梅街道はやや北側を通ってこの壁のような山を回避するルートとなっています、車ではこの山を越えるのは大変だからでしょう、本当に壁のような山ですね。また東京から見ると大岳山が迫力があります、この山はよく雲取山とかんちがいしている方が多い気がします、実はこの写真では御前山と一緒に写っていまして高いのが御前山です。 都庁からは奥千丈岳と国師ヶ岳は見えるのですが、秩父最高峰の北奥千丈岳は隠れて見えないようです。あと日の出山のすぐ横に武蔵御嵩神社が鎮座しております、お札がめちゃくちゃかっいこいいですよ。

東京から大菩薩峠の裏側まで(動画)

東京から大岳山の裏側まで(動画)

□ 秩父山地 3(雲取山 2017m 両神山 1723m 武甲山 1304m)

東京都で最も標高が高い山である雲取山ですが、都心から見るとどの山か判別しにくいかもしれません。ちなみに、その右隣には雲取山の傾きを鏡で映したような形をした山があり、そのピークは「芋ノ木ドッケ」と呼ばれています。この山は東京都で2番目に高い山です。この2つの山の形を覚えておけば、都心方面から見たときにも判別しやすくなるでしょう。

興味深いことに、かつて雲取山は神奈川県に属していました。しかし、東京都がこの山の土地を取得した背景には、水利権が関係しています。東京都には利根川水系、荒川水系、玉川水系の3つの水系がありますが、そのうち玉川水系の源流が雲取山のすぐ近くに位置しているのです。この水利権を確保するため、東京都は強引にこの地域を編入したようです。昔は農地の水利権を巡る争いが頻繁に起きていたことを考えると、首都東京が自前の水利権を確保しておく必要があったのでしょう。その結果、東京都は西に大きく伸びた形となっています。

雲取山の横には、わずかに百名山である両神山が顔を覗かせています。この秩父山地では修験道が盛んで、三峰神社をはじめ、山の奥や頂上に寺社が多く見られるのも特徴的です。

ちなみに、私が小学生の頃、日航機が伊丹行きの途中で相模湾上空を飛行中にコントロールを失い、丹沢山系をさまよった末、富士山を回り、両神山のすぐ向こう側に墜落した事故がありました。この事故では多くの死傷者が出ました。子供心に伝え聞いた事故の様子に大きなショックを受けたのを、今でもよく覚えています。

また、天目山、酉谷山、大平山といった山々も非常に立派な姿をしています。これらの山々では、人が少なく静かな環境で、玄人好みの山登りを楽しむことができます。ただし、見晴らしはあまり期待できませんが、それもまた魅力の一つです。

そして武甲山ですが、埼玉県を代表する山の一つで、現在の形が少し変わっていることにお気づきでしょうか。かつては非常に立派な山でしたが、セメントの原料となる石灰石を採取するために山が削られ、現在の形となりました。この武甲山の向こう側にある長瀞付近が荒川水系の源流です。この地域の地層は非常に興味深く、セメントの材料となる石灰石が採れる地層は、かつて海の底だったことを物語っています。他にも不思議な地層が見られる場所が多くありますので、詳しくは他の資料やホームページをご覧ください。

東京から雲取山の裏側まで(動画)

東京から両神山の裏側まで(動画)

東京から武甲山の裏側まで(動画)

□ 榛名山(掃部ヶ岳(かもんがたけ) 1449m)

そして秩父山系から天気が良いと長野の浅間山、群馬の榛名山も望むことができます。これは北の山での紹介となります。

□ 総合

なぜ西にこのような壁のような山の峰々が連なるのでしょうか? その理由は、箱根の南側に位置する伊豆半島が、フィリピン海プレートの上にあり、北アメリカプレートとユーラシアプレートから成る本州を強大な力で押し続けながら潜り込んでいるためです。この圧力によって、本州は褶曲(しゅうきょく)したり隆起したりするだけでなく、潜り込めなかった地層が地表に残り付加体を形成しています。また、箱根や富士山のように、地下のプレート活動による熱で大地が溶かされ、溶岩が地表に吹き出す活動も現在に至るまで続いています。

このように、三つのプレートの境目のすぐ近くに日本の首都が位置していることには、どのような意味があるのでしょうか?

歴史的にも、この地域ではたびたび大きな地震が発生し、火山の噴火など危険な自然現象が起きています。関東大震災も、このプレート活動による断層が原因で発生しました。

しかし、これらの山々は私たちに多くの恩恵ももたらしています。たとえば、山々から流れ出る多摩川水系、荒川水系、利根川水系の川は、関東平野を潤し、山の土壌を運ぶことで日本最大の平野を形成しました。この広大な平野は、古代から徐々に人口や穀物生産量を増加させる基盤となり、平安時代末期には坂東武者たちが西日本の支配体制を揺さぶる力を持つようになりました。

さらに、鎌倉や江戸に幕府が置かれ、東京に遷都されたのも、この地の地理的条件を考えると必然だったのかもしれません。そして現在では、日本の人口の約3分の1がこの関東平野に集中して暮らしているのです。

□ なんでこんなホームページを作ったのか?

僕は山を見るのが好きです。では、なぜ人は富士山やこの山々を見ると心が動かされるのでしょうか?(もちろん、興味のない人も多いですが……)その感情はどこから来るのかを知りたくて、4年ほど前に奈良の大神神社を訪ねたことがあります。そのときは特に強い感慨を抱くことはなかったのですが、帰り際に大和三山を目にしたとき、やはり山には神が宿っているような印象を強く受けたのを覚えています。

ちなみに、山の神は女神であることが多いですよね。美しいけれど、突然噴火したり吹雪を引き起こしたりする――そのような自然の厳しさや気まぐれさが、女性的なイメージと結びついているのでしょうか。世の中には分からないことがたくさんあります。

原始時代には、火山活動以上に洪水のほうが危険で、平野よりも山際のほうが生活しやすかったのかもしれません。このような山への親近感や畏敬の念が、日本人のDNAに組み込まれている習性のようなものなのでしょうか?

世の中には不思議なことが本当に多いですね。

□ 東京から山を見るのであれば

西の山を見るのであれば都庁展望台はおススメです、新宿より西は高層ビルも少なく西の山々の見え方が屏風の絵のように見ることができます、そして何がいいかというと「タダ」なんです!ピアノの演奏も聞けます感動的な演奏から不思議な演奏家まで面白いですよ、スカイツリーも渋谷スカイもいいんですけどね……お値段がね

あと都内でおすすめとしては、練馬区役所、船堀タワー、文京シビックセンター、北トピア、恵比寿ガーデンプレイス、キャロットタワーなどがおすすめ「無料」スポットです。12月から2月くらいまでの間で快晴、温度5度以下湿度30%以下、早朝から12時くらいが空気も澄み遠くまで見ることができます、ただ早朝は靄(もや)がたつことも多いんですよね。あとせっかく渋谷スカイに見に行ったけどあんまり見えなかったという方がいましたが、お出かけ前に「東京都大気情報 富士山カメラ」で検索すると、都庁からの富士山の見え方がライブで見ることができるのできれいに見えることを確認できてからお出かけをするのがいいかもしれません。

□ 問い合わせ

最近メールでこの山なんでしょうか?という問い合わせが多いです。

だいたいは答えられるのですが、私よりも詳しい方もいらっしゃるでしょう、

掲示板を作りましたので問い合わせ、感想などなんでもお寄せください。

令和3年2月1日

A.hideya